今日は、松尾あつゆきさんの句と私の経験を重ねてお話ししたいと思います。

とても心に響いた書籍から、戦争の悲惨さ、そして原爆というものがどれほど恐ろしいものだったかについて、

ご紹介する書籍は、『松尾あつゆき (著)原爆句抄―魂からしみ出る涙』です。

Amazonで販売されていますが、自由律俳句協会にて無料公開されています。

この本に出合ったのは、10年ほど前でしょうか。

原水爆禁止の活動をされているお友達にすすめられて読みました。

今、久しぶりに読み直してみると涙が止まりません。

8月の原爆の日にブログや動画として残しておきたいと思います。

私の戦争体験と広島・長崎の原爆投下

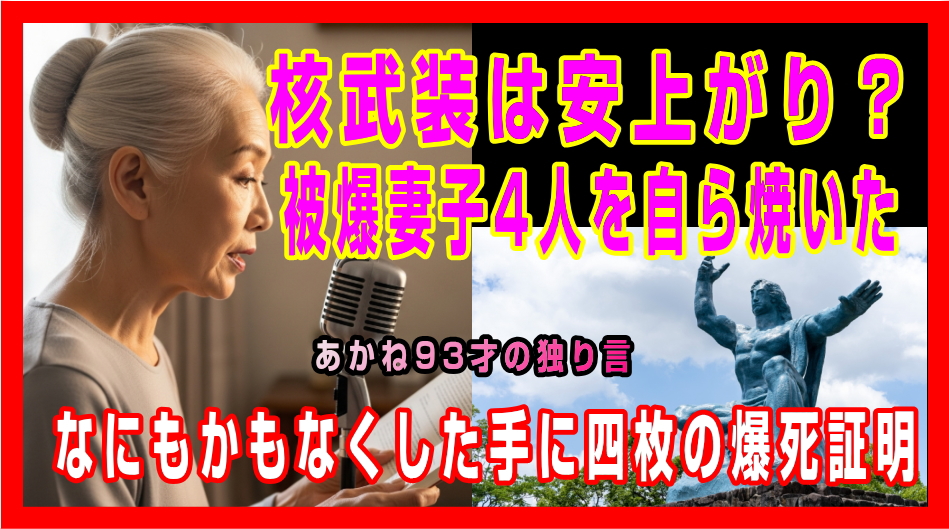

この前の参議院選挙中に「核武装は安上がり」という候補者がおりました。

これを聞いて、どう感じますか?

私はこの93年間生きてきて、戦争の最終的な形である原爆は、決して「安上がり」などではない、と強く思います。

私の15歳の頃の日本は、戦争の終わりを迎え、大変な混乱の中にありました。

食べ物はなく、飢えをしのぐために食べられるものを探し回る日々でした。

配給も滞り、サツマイモのツルを掘って食べたこともあります。

人々は疲弊し、いつ死んでもおかしくない状況でした。

しかし、そんな私たちの生活よりも、もっともっと恐ろしい出来事が日本を襲ったのです。

それが、広島と長崎への原爆投下です。

私自身は直接原爆を体験したわけではありませんが、その惨状は想像を絶するものでした。

日本の敗戦の象徴であり、平和国家としての出発点となった出来事です。

松尾あつゆきさんの「原爆句抄」から学ぶ、戦争の慟哭

原爆体験記は数多くありますが、今回、特に皆さんに知っていただきたいのは、長崎で被爆された俳人、松尾あつゆきさんの句集「原爆句抄―魂からしみ出る涙」です。

松尾さんは、1945年8月9日の長崎への原爆投下により、最愛の妻と3人のお子さんを亡くされました。

その想像を絶する苦しみと悲しみを、彼は「自由律俳句」という形式で綴られました。

自由律俳句は、五七五の音数や季語にとらわれないため、その生々しい感情がより直接的に伝わってきます。

彼の句からは、原爆がどれほど残虐で非人道的な兵器であるかが、痛いほど伝わってきます。

松尾あつゆきさんの「爆死証明書」に関する部分は、原爆投下後の想像を絶する個人的な悲劇と、その中で彼が直面した冷酷な現実を鮮明に描いています。

この部分で語られている主な出来事は以下の通りです。

原爆投下直後の混乱と安否確認

1945年8月9日の朝、松尾さんは食糧営団の本部壕で空襲警報の解除を待ちました。

午前11時頃、空襲警報が解除された直後に「敵機西進中」との情報が入り、その直後、長崎に原子爆弾が投下されます。

彼の勤務先は爆弾投下中心地から離れていたため、彼自身は無事でした。

しかし、自宅はメチャクチャに破壊されていました。

彼は西山から自宅へ向かう道中で、焼野原となった街の惨状を目の当たりにし、毛もよだつような苦しみを味わいながら進みました。

家族の発見と相次ぐ死

彼が駆けつけた時、3人の子供のうち2人はすでに絶命していました。

草の上に、妻は、皮膚が焼けただれたまま、4歳の次男、7か月の次女と固まって座っていました。

4歳の次男は、木の枝をしゃぶりながら、「うまかとばい、さとうきびばい」と言いながら息をひきとったという。

戦争中に生れてキャラメルの味も知らず、四才のこの子は、砂糖きびの味をおぼえていたので、木の枝をしゃぶりながら、さもうまそうにしていたと書かれています。

生後7ヶ月の二女も、母親の乳にすがっていたものの、息を引き取ったといいます。

生き残っている妻と中学1年の長男のために水を汲みに行っているあいだに、

倒れているお母さんのところまで必死に這って来て、「にっこり笑っている思ったら、すでにこときれた。水は間に合わなかった。」とあります。

ワタクシは、涙なしではこの部分を読むことができませんでした。

子供の遺体は、壕が狭いため炎天下の庭に置かれ、ハエがたかるというむごい状況でした。

松尾さんは、生き残った同僚の助けを得て、自らの手で三人の子供たちの遺体を焼きました。

この時、彼は同僚からもらったタバコを吸い、精根尽き果てた様子が描かれています。

妻も下痢が止まらず、非常に弱っていました。

彼は妻をリヤカーに乗せて安全な場所へ運ぼうとしますが、救護所や病院も機能しておらず、適切な手当を受けさせることができませんでした。

そして、終戦の詔(玉音放送)が下された1945年8月15日、妻もまた息を引き取ります。

松尾さんはこの時、「日本の降伏だ」と聞き、なぜもっと早く降伏しなかったのか、子供や妻は何のために死んだのか、と怒りや悲しみが込み上げてきたと記しています。

「爆死証明書」の取得

彼は、妻と三人の子供たち、計四人分の「爆死証明書」を受け取ります。

証明書には姓名と生年月日が書かれ、「昭和二十年八月九日爆死」と記載されているだけで、至極簡単なものであったと記されています。

松尾さんは、「なにもかもなくした手に四枚の爆死証明」という句で、この計り知れない喪失感を表現しています。

この「爆死証明書」のセクションは、原爆が単なる物理的な破壊にとどまらず、個人の人生と家族を根こそぎ奪い去った、

筆舌に尽くしがたい惨劇であったことを、松尾あつゆきさんの実体験を通して読者に強く訴えかける内容となっています。

松尾あつゆきさんの句は、五七五の音数律や季語にとらわれない自由律俳句であり、

その生々しい感情が直接的に伝わる形式で彼の戦争体験と原爆の悲惨さを表現しています。

特に「爆死証明書」にまつわる体験から生まれた句には、筆舌に尽くしがたい彼の慟哭が込められています。

『松尾あつゆき (著)原爆句抄―魂からしみ出る涙』自由律俳句紹介

以下に、その「爆死証明書」の内容に関連する自由律俳句を、出典と共にご紹介します。

「なにもかもなくした手に四枚の爆死証明」

この句は、松尾あつゆきさんが原爆で子供三人、そして妻を失った後の計り知れない喪失感を表現しています。

爆死した家族のために受け取った「爆死証明書」は、姓名と生年月日、そして「昭和二十年八月九日爆死」とだけ記された極めて簡単なものでした。

この句は、財産も家も家族もすべてを失い、手元に残ったのがこの紙切れだけだったという、想像を絶する絶望を描き出しています。

「こときれし子をそばに木も家もなく明けてくる」

この句は、1945年8月9日の原爆投下後の夜明けの情景を描いています。

松尾さんは、1歳と4歳の二人の幼い子供が原爆で爆死しているのを発見します。

句は、周囲に木も家も何も残っていない焼け野原の状況と、その中で息絶えた子供たちの姿を対比させ、絶望的な惨状を伝えています。

「壕の内にも月さしてくるなきがら、外には二つ すべなし地に置けば子にむらがる蠅」

原爆投下後、松尾さんは狭い壕の中で子供たちの遺体を見守りますが、壕が狭いために、息絶えた二人の子供の遺体を炎天下の庭に置かざるを得ない状況でした。

月光が差す中でも、遺体にはハエが群がるというむごい現実と、どうすることもできない自身の無力感が表現されています。

「この世の一夜を母のそばに月がさしているか 子のいまわに水をしにゆく、炎天」

この句は、焼けつくような炎天下の中で、松尾さんが息を引き取りつつある子供のために必死に水を求めて奔走する、極限状態での苦悩を描写しています。

月が照らす夜、母親のそばで最期の時を迎えようとする子供の姿が、痛ましく表現されています。

「まくらもと子を骨にしてあわれちちがはる」

愛する我が子が変わり果てた姿になることへの筆舌に尽くしがたい深い悲しみと無常感が表現されています。

7か月の次女の骨は花びらのように美しい。右左にそれと判る小さな骨、兄の骨と、そっと妻の枕もと、三人いっしょにおさめる、生花の壺。

「乳が張って苦しい、吸うてくれと頼む」

「そっと手で押してみたがよく出ない、思い切って吸う」

「あまい汁が出てくる。骨になっている子のかわりに吸う乳の味。」

子らに火をつけてたばこ一本、かぜ、ほのお、兄をなかよりうて火になる

松尾さんは、自らの手で三人の子供たちの遺体を焼くという、最も過酷な行為に直面しました。

この句は、風にあおられて燃え盛る炎の中、長兄の遺体が中心となって燃えていく様子を描写しています。

そして、この悲痛な作業の合間に、同僚からもらった「たばこ一本」を吸うという、疲労と絶望の中での一服が、その場のむごさを一層際立たせています。

炎天妻に火をつけて水のむ

この句は、子供たちに続いて、妻の遺体を炎天下で火葬にする松尾さんの姿を描いています。

妻の遺体に火をつけた後、彼が水を飲むという行為は、極限状態での肉体的な疲労と精神的な痛みが入り混じった、残酷な現実を表現しています。

降伏のみことのり、妻をやく火いまぞ熾りつ(さかりつ)

この句は、日本の降伏(玉音放送)が下された1945年8月15日という歴史的な瞬間に、松尾さんが妻の遺体を焼く火が激しく燃え盛っていたという、個人の悲劇と時代の大きな転換が重なる残酷な現実を表現しています。

松尾さんはこの時、「なぜもっと早く降伏しなかったのか、子供や妻は何のために死んだのか」という怒りと悲しみに苛まれたと記されています。

『松尾あつゆき (著)原爆句抄―魂からしみ出る涙』の一部のご紹介でした。

これらの句は、読むたびに私の胸を締め付け、涙が止まらなくなります。

松尾さんの句は、余計な修辞を排し、被爆の悲惨さ、人間のむごさ、そして喪失の痛みを直接的に表現しています。

それによって、私たちは原爆というものが、単なる歴史の出来事ではなく、具体的な人々の人生と命を奪った、紛れもない現実であったことを深く感じることができます。

原爆は、戦争という惨劇の「頂点」である

東京大空襲や沖縄の地上戦など、戦争の悲劇は日本各地で、様々な形で起こりました。

私自身も、食料がなく、飢えをしのぐために食べられるものを探し回る日々でした。

しかし、どんなに悲惨な状況であっても、原爆投下は、戦争という人類史上最悪の惨劇の「頂点」だと私は思います。

なぜなら、原爆は、それまでのあらゆる戦争の犠牲を、たった一瞬で集約し、その非人道的な性質を全世界に証明してしまったからです。

松尾あつゆきさんの句は、まさにそのことを私たちに訴えかけています。

戦争によって奪われた命、引き裂かれた家族、そして残された者の筆舌に尽くしがたい苦悩。

これらは、二度と繰り返してはならない戦争の現実を、私たちに突きつけているのです。

平和のために、私たちがすべきこと

私たちは、世界で唯一の戦争被爆国として、絶対に8月6日と8月9日という日を忘れてはなりません。

そして、この悲劇を繰り返さないために、日本国憲法、特に平和を謳う憲法第9条の重みを改めて考える必要があります。

今、憲法改正の議論がなされていますが、私は、戦争を経験した一人の人間として、「なぜ原爆は落とされたのか」

「二度と戦争をしないために、私たちは何をすべきか」という問いを、常に心に抱き続けています。

原爆による戦争は、「核武装が最も安上がり」などではなく、私たち人間の尊厳と未来を奪う、最も代償の大きい行為です。

一番大切なことは、この日本を、戦争を決してしない国にすることです。

「攻めてきたらどうする」「近隣諸国をみよ!」などと次元の低い話ではありません。

それらの言説は、戦争をしたがる軍事産業と国際金融資本の一番言ってほしい言説です。

そんなことを発言していると原爆投下です。

平和は、単なる理想論ではありません。

松尾あつゆきさんが被爆後も反核運動や被爆者援護活動に積極的に参加されたように、

私たち一人ひとりが、日々の生活の中で平和について考え、行動し、次世代に語り継いでいくことが大切です。

松尾あつゆきさんの句集は、その魂からしみ出る涙とともに、私たちに平和への強いメッセージを投げかけています。

それでは一句ご紹介します。

「八月や六日九日十五日」(はちがつや むいか ここのか じゅうごにち)

詠み人しらず

こちらはワタクシの句です。

「夏空に 問うこと絶えぬ なぜの道」

おそまつさまでした。