「あかね93才の独り言ブログ」の筆者、あかねと申します。

2025年8月に94歳になりました。昭和6年(1931年)生まれです。

「あかね94才の独り言ブログ」になります。

昭和6年というのは、満州事変が勃発した年です。

このブログを始めたのは、90年以上の長きにわたる人生を振り返り、その中で経験したことや思い出を、家族に残したいと思ったからです。

特に、戦前・戦中・戦後という激動の時代を生き抜いた世代だからこそ語れることが、たくさんあるはずだと考えております。

なぜ戦争があるのか、なぜ何の落ち度もない市民が大空襲で苦しんだのか、という長年の疑問を解き明かしたいという強い思いが、ブログを始めた一番のきっかけでございます。

当初は、孫やひ孫にワタクシが体験した現代史を残せたらいいな、と自分史的にパソコンの中に思い出を残そうと思っただけでした。

あかねの独り言制作実行委員会(チームあかね)

もともと自分史的にパソコンの中に思い出を残そうと思っただけのブログでした。

孫やひ孫にワタクシが体験した現代史を残せたらいいなと思っただけです。

そうしたら、IT系の会社を経営している息子が、「それなら手伝うので、ブログとYouTubeに残そう!」という話になったんです。

そうすれば家族みんなでどこでも見れるからいいよね、それに家族以外の人に向けても見てもらえるかも知れないというノリだったんです。

今では、娘や孫、ひ孫まで加わって、「あかねの独り言制作実行委員会」なるものを結成してくれて、

通称「チームあかね」とか申しまして、「おばあちゃんの90年の現代史を残すんだ!」っとワイワイと手伝ってくれています。

ユーチューブをはじめたのが2025年の5月で、ちょうど参議院選挙のまえだったので、

戦争体験とからめて憲法問題をお話して、どの政党がいいかかしら?という動画を公開したんです。

そうしたら、なんか、いっぱい見てもらえて、コメントもたくさんいただけて、はじめて「アンチさん」なるものにも出会えて、おもしろかったですね。

選挙も終わって、ワタクシの現代史を残す内容にもどしたいんですけど、平和の話や、政治の話も言いたいことがたくさんあるので、よろしくお願いいたします。

ブログの原案はワタクシ自身が考えておりますが、動画の雰囲気とか音楽とか、こんな感じがいいわねえとか言いながら、皆で協力して制作しております。

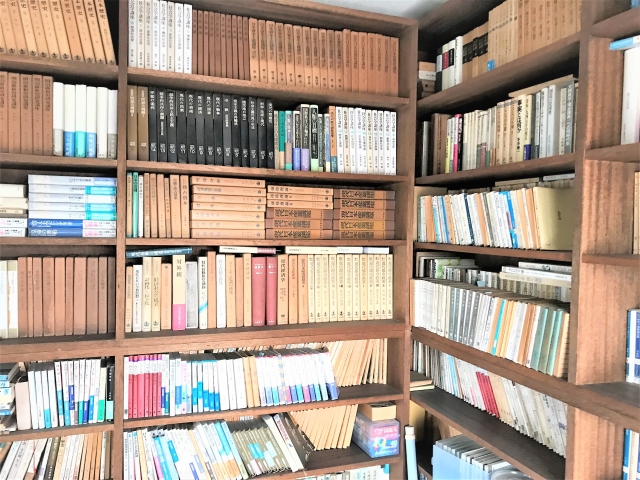

あかねは、実は大の読書家ですのよ!

さて、ワタクシあかねについて、少しお話しさせてくださいね。

ワタクシは、実は大の読書家でございます!

戦後まもなくから、ワタクシは活字に飢えておりました。

大した娯楽もなかったものですから、どこかに文字があると、なんとなく目を向けるのが楽しいと感じていたのです。

今では新聞、ラジオ、テレビにインターネットと、活字だけでなく動画も加わり、情報がたくさんあって本当に面白い時代になりましたわね。

あまりの読書好きで、夫に愛想をつかされ、離婚したくらいですのよ。

若い頃のワタクシは、どちらかというと「ネクラ」なほうだったと、自分でも思っておりました。

読書にばかり没頭していましたから、それも仕方のないことかもしれませんね。

でも今は「超ポジティブなあかね」と、自分を表現できるほど明るくなりましたわ。

子育てがひと段落した頃からは、書店や図書館に通うのが何よりの趣味になりました。

あとでお話しますが、子育てがひと段落したころに、静岡県熱海市で生活しておりました。

熱海に引っ越す際、あまりの蔵書の多さに困ってしまいましたの。

そうしたら、ITの会社を経営している息子が、会社の機械で蔵書を全部PDFデータに変換してくれましてね。

そのおかげで、今でもパソコンやタブレットでいつでも読み返すことができ、このブログやYouTubeの活動にも活かされているのです。

先日、蔵書データのファイル数を見ましたら、約5千冊分もありました。

これまでの生涯で読んだ本は、図書館で借りて読んだ本も入れると、1万冊は軽く超えると思います。

長い人生ですからよく読んだと思いますが、本をたくさん読んだという自慢ではなく、これがワタクシの一番の楽しみでございます。

熱海に住んでいた頃は、熱海図書館のすぐ近くでしたから、本当によく通いました。

熱海って、お金持ちの別荘がたくさんあるんです。

図書館へ行くと、品のいいインテリっぽいご老人がたくさんいらっしゃいましたわね。

当時は、もう70代でしたが、時には図書館でチョットいけてる紳士にナンパされたこともございましたね。

知り合った何人かのインテリ紳士の方たちと、ちょっとした読書会や食事会などもしておりました。

熱海にはホテルがたくさんございます。

議論が白熱した読書会のあとは、海の見えるレストランでチョットお高めのお食事とワインを御馳走になったこともございましたね。

みなさんお金持ちなので、ワタクシは無銭飲食でした・・・・

お食事のあとは何も御座いませんけどね。みなさん紳士ですので。

どんな紳士の方々かというと、

坪内逍遥を研究されている元大学教授の文学者の方、

外交のお仕事をされていた紳士の方、

歴史哲学の先生、

レストランを経営されている社長さま、

そして熱海のヨットハーバーに一隻所有している元新聞記者の方など、

素敵な方々との楽しい時期を過ごさせていただきました。

みなさん、博識で、ウイットに富んだユーモアを持ち合わせていて、楽しく過ごさせて頂きました。

深い勉強ができたと思います。

これも、読書好きの功名ですね。

感謝しております。

皆さま、もう「あちら(黄泉の国)」へ行かれてしまいました。

ワタクシが一番長生きしております。

あかねの遺言・息子に託した、あかねデータベースAI

お話を戻しますと、ワタクシの人生経験と、これらの蔵書から得た知識を活用して、ブログやYouTubeを始めたのです。

ここで、読書自慢をするのが目的ではなく、残り少ない人生ですから、「黄泉の国」へ旅立ってしまう前に、

あと何年生きれるかわからないので、蔵書のデータと私の資料などを活用できる方法はないかと・・・

これまで経験した大方のことや、学んだことを何かの形で残したいと思ったのです。

とりあえず、自分史的にブログをはじめることぐらいしか思いつかなかったんです。

そのことを息子に相談したら、いろいろと考えてくれて、息子の提案は、「あかねAI」の構築でした。

さすが、IT企業の社長さんですね。

ワタクシにはよく意味がわかりませんが、今、はやりのAIで「あかねのデータベースAI」なるものを構築できるそうです。

ワタクシの持っている資料や蔵書、勉強ノート、語りの音声などすべてをデータベースにして様々な切り口で引き出せるようにするそうです。

息子の説明では、データを保存しておいて、あそこと、ここのAIを使って、こうやって引っ張り出すと、「お母さんが言いたいことを代わりにまとめてくれる」とかさっぱりわからないこを説明してくれました。

そんなことができるんですね!

すごい時代まで生きたもんだと思います。

ワタクシの遺言として、これを息子に託しました。

いま「チームあかね」でやっていることがそのまま進化して、ワタクシあかねの分身ができるそうです。

ですので、ワタクシ亡き後は、「あかねの独り言」は「チームあかねAIの独り言」とかいう名称で引き継がれるかもしれません。

よろしくお願いいたします。

波乱に満ちた90年の歩み

ワタクシの人生は、まさに日本の現代史そのものだと感じております。

幼少期(昭和初期)

ワタクシは横浜の下町で、9人兄弟姉妹の長女として賑やかな家庭に育ちました。

私が生まれた昭和6年は満州事変が起きた年で、日本が国際協調路線から離れ、アジアでの拡張政策を本格化させる大きな転換期でした。

幼い頃の横浜には、畳の部屋や床の間があるような古き良き日本の風景が残り、近所の人々との繋がりも深く、日が暮れるまで鬼ごっこやお手玉、メンコなどで遊んでおりました。

幼い頃から弟や妹の世話や水汲み、掃除などの家事を手伝うのが当たり前でした。

昭和初期は世界恐慌の影響で不況が深刻化し、活気がなくなり、家族の生活も困窮したことを覚えております。

戦時下の青春(昭和10年代後半~20年)

日中戦争が始まった頃に女学校に進学いたしました。

学校では愛国心や軍事精神を育む教育が重視され、毎朝、皇居に向かって「宮城遥拝(きゅうじょうようはい)」をするのが日課でした。

太平洋戦争が始まると、私たちも学徒動員で工場へ働きに出ました。

戦闘機の部品組み立てや弾丸検査など、危険な作業も多かったですが、仲間との連帯感を胸に懸命に作業を続けました。

深刻な食糧難の時代で、配給だけでは足りず、母の着物などを持って農村部へ物々交換に出かけた経験もあります。

米は貴重で、麦や芋を混ぜて食べ、サツマイモがご馳走でした。

戦争末期には空襲の恐怖を経験いたしました。

横浜での大空襲では、B29の爆音と焼夷弾が雨のように降る光景、油をかぶって悲鳴を上げる人、

焼け野原に黒焦げになった人の塊を見て、戦争の恐ろしさを実感いたしました。

家族で静岡へ疎開した後も、山間部から遠くの街が炎に包まれる空襲の光景を目にいたしました。

終戦を迎えた時はまだ10代で、玉音放送を聞きました。

放送内容は聞き取りにくかったものの、大人たちが泣いているのを見て事態の深刻さを感じ、安堵と不安が入り混じった複雑な気持ちでした。

戦後の復興と希望(昭和20年代~30年代前半)

終戦後、焼け野原となった横浜に戻り、長女として幼い弟や妹のために働きづめの日々を送りました。

深刻な食糧難の中、闇市に足を運び食料や物資を手に入れました。

闇市では、食品のいろいろな代用食品が出回り、危険な場所ながらも当時の生活を支えていたのです。

この時期、栄養失調で兄を亡くすという悲しい経験をいたしました。

兄が幼い兄弟たちに食料を分け与え、自分はあまり食べていなかったことが原因でした。

この悲しみを乗り越え、長女として、強く生きることを決意いたしました。

家族の温かい支えと助け合いの精神が、困難な時代を乗り越える力となりました。

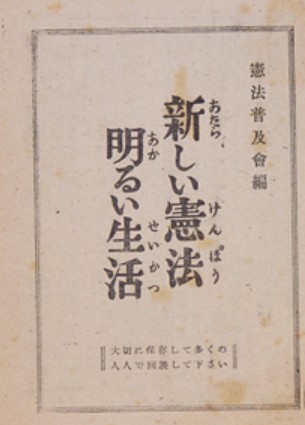

昭和21年(1946年)日本国憲法が公布され、その冊子を読んで「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする」という決意や

「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という言葉に深く心を打たれました。

「古い日本は影をひそめて、新しい日本が誕生した」という言葉に、平和で明るい未来への大きな希望を感じたものです。

結婚と高度経済成長期(昭和30年代後半~40年代)

戦後しばらくして結婚し、4人の子供に恵まれ、東京都内で新しい生活を始めました。

1950年代後半から1970年代にかけての高度経済成長期には、日本経済が目覚ましい発展を遂げ、ワタクシの家族の暮らしも少しずつ豊かになりました。

「三種の神器」と呼ばれた洗濯機、白黒テレビ、冷蔵庫が我が家にやってきた喜びは今でも鮮明に覚えております。

これらの家電製品が家事労働を大幅に軽減してくれました。

子供たちが大きくなると、家計を支えるために仕事にも出始め、仕事と家庭の両立は大変でしたが、社会と繋がり、自分の居場所を見つける喜びを感じました。

1964年の東京オリンピックや1970年の大阪万博を家族でテレビで見たり、万博会場へ足を運んだりし、日本の発展を実感したものです。

シングルマザーとして(昭和40年代後半~50年代)

1970年代に離婚を経験し、4人の子供を連れて静岡へ移り住むことになりました。

オイルショックによる経済混乱期、シングルマザーとして家族を支えるのは並大抵のことではありませんでしたが、

子供たちの笑顔に支えられ「明日はきっと良くなる」と信じて前向きに進んでこられたと思います。

子供たちは母親の苦労を理解し、家事を手伝ったりアルバイトをしたりして助けてくれたのですよ。

子供たちは静岡で高校を卒業するまで育て上げ、就職する子、夜間大学へ進学する子などそれぞれに自分の力で人生を歩んでいきました。

穏やかな晩年、そして新たな挑戦(平成~令和)

子供たちが独立してからは、静岡県熱海市に移り住みました。

娘が温泉付きマンションをみつけてくれて、穏やかな日々を送っておりました。

その頃は、観光地としての熱海の人気が無くなっていた時期で、リゾートマンションが安く売りに出されていたんです。

マンションの地下室に大浴場があって、露天風呂とサウナ付きで、しかも熱海の天然温泉を引いていました。

美肌効果抜群で毎日温泉にはいれて、いい生活を送っておりました。

このマンションも売りに出したときには、熱海人気も回復していて、割と高く売れました。

80代後半には、孫やひ孫の近くにいたいと、息子の住む名古屋へ引っ越しました。

昭和、平成、令和と、三つの元号を生き抜き、90歳という年齢でインターネットでのブログという新たな挑戦を始めました。

息子や孫に教わりながらパソコンを操作し、自らの思いや経験を言葉にすることに喜びを感じております。

映画への深い愛

戦後の娯楽が少なかった時代、読書とともに、映画はワタクシの生活にとって最も大切な娯楽でした。

特に洋画を好み、テレビが普及する前の映画館に足繁く通いました。

当時の映画館は、人々が現実を忘れ、心の傷を癒す特別な場所でした。

海外の華やかな文化に憧れを抱き、イタリアの女優ソフィア・ローレンはワタクシの憧れの存在でした。

70年代に公開された彼女の出演作『ひまわり』は特に印象深く、戦争で引き裂かれた夫を探す姿に涙が止まりませんでした。

映画館は、元夫との初デートの場所でもあり、映画を通じた思い出がたくさんございます。

食への思い

90年の人生の中で、食卓の風景は本当に大きく変わりました。

配給制度下の質素な食事から、高度経済成長期の豊かな食生活、そして現代の多様な食文化まで、その変遷を見つめてまいりました。

戦争を経験した世代として「もったいない」という気持ちを大切にし、食べ物を無駄にしないことを心がけております。

家族で食卓を囲み、会話を楽しむ時間の重要性を常に感じております。

今でも孫たちが、あかねおばあちゃんの味噌汁を「一番おいしい」と言ってくれることが、何よりの励みでございます。

食は単に栄養を摂るだけでなく、人と人をつなぐ「絆」であり、愛情の象徴だと考えております。

まとめ

ワタクシは、残り少ない人生の中で、自身の経験が誰かの心に響き、お役に立つことを願っております。

特に、子供たちや孫、ひ孫たちの未来を案じ、平和な社会を守り続けていきたいと強く願っております。