昭和6年に横浜で生まれた私は、9人兄弟の長女として賑やかな家庭で育ちました。

今思えば、私が生まれた年は、満州事変が起きた年でした。

日本が国際協調路線から離れ、アジアでの拡張政策を本格化させた大きな転換期だったのです。

横浜の風景

幼い頃の横浜は、まだ古き良き日本の風景が残る場所でした。

私が育ったのは、昔ながらの日本家屋が並ぶ地域で、家の中は畳敷きで、床の間があるような、伝統的な造りでした。

家族みんなで食卓を囲み、温かいご飯を食べるのが、何よりの幸せでした。

近所には、駄菓子屋さんや小さな商店があり、子供たちの笑い声が絶えない、活気ある場所でした。

近所の人たちとの繋がりも深く、子供たちは皆で日が暮れるまで、暗くなるのも忘れて、鬼ごっこやお手玉、メンコ、かくれんぼなどをして遊びました。

路地裏を駆け抜け、時には小さな冒険に出かけることもありました。

お祭りや盆踊りの時期には、近所総出で準備をし、大人も子供も一緒になって楽しんだものです。

女の子だった私は、幼い頃から弟や妹の世話をするのはもちろん、水汲みや掃除、洗濯、食事の準備など、様々な家事を手伝うのが当たり前でした。

家族の中での役割が明確で、皆がそれぞれの責任を果たし、助け合いながら生活していました。

昭和初期の時代背景

昭和初期は、日本が国内外で大きな転換期を迎えていた時代でした。

国内の状況

昭和6年(1931年)は、前年に起きた世界恐慌の影響が日本にも及び、深刻な不況に見舞われていた時期でした。

金融不安から多くの銀行が休業に追い込まれ、人々の生活は困窮を極めていました。

農村部では冷害や凶作が相次ぎ、都市部からの失業者が農村に帰郷するなど、社会全体が混乱していました。

私の家も例外ではなく、父の収入が減り、食卓に並ぶ品数も少なくなったことを覚えています。近所の商店も次々と店を閉め、活気がなくなっていきました。

国外の状況

そのような中、日本の軍部は満州における権益拡大を目指し、同年9月に柳条湖事件(りゅうじょうこ)を引き起こし、満州事変へと発展させました。

国際連盟は日本の行為を非難しましたが、日本は連盟を脱退し、国際社会で孤立を深めていきました。

新聞では連日、満州での戦況が大きく報じられ、勝利を祝う提灯行列が行われるなど、社会全体が戦争に熱狂していくような雰囲気でした。

社会の変化

国内では、軍部の台頭とともに、国家主義的な思想が強まり、社会全体が戦争へと突き進んでいくような状況でした。

言論統制も強化され、自由な発言が制限されるようになっていきました。

学校では、軍事教練が始まり、天皇陛下への忠誠を誓う教育が徹底されました。

街中では、軍服姿の人々が増え、物々しい雰囲気が漂うようになっていきました。

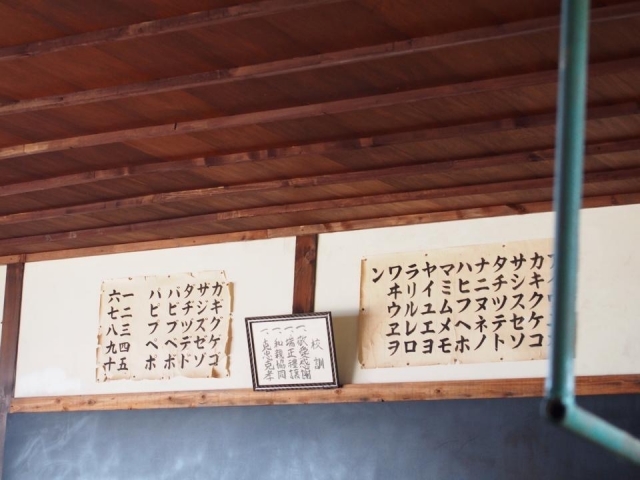

当時の小学校の様子や学習内容

当時の小学校では、国語、算数、理科、社会といった基本的な科目に加え、修身(道徳)や体操(体育)が重視されていました。

修身の授業では、忠君愛国や滅私奉公といった道徳が教えられ、体操の時間には、行進や射撃の練習など、軍事的な訓練も行われていました。

また、学校全体が、国家のために尽くすことを美徳とするような雰囲気で、子供たちは、天皇陛下のために命を捧げることを当然のこととして教え込まれていました。

私が通っていた小学校では、毎朝、校庭に集まり、天皇陛下と皇后陛下の写真に向かって最敬礼をする「宮城遥拝(きゅうじょうようはい)」から一日が始まりました。

教室には、天皇陛下の写真が飾られ、その前を通る際には、必ず一礼しなければなりませんでした。

授業では、教科書の内容に加え、戦争にまつわる話や、兵隊さんの勇敢な行為などがよく語られました。

休み時間には、男の子たちは軍隊ごっこをして遊び、女の子たちは千人針を縫ったり、慰問袋を作ったりするのが日常の光景でした。

学校全体が、まるで小さな軍隊のようだったと記憶しています。

戦中(昭和16年~昭和20年)戦争の影の下で「女学生、学徒動員へー戦争が奪った日常

太平洋戦争開戦。当時の学校の雰囲気の変化(愛国心教育、軍事訓練)

太平洋戦争が開戦し、学校の雰囲気は一変しました。

愛国心教育が強調され、軍事訓練も行われるようになりました。

朝礼では、先生の言葉が以前にも増して熱を帯び、私たちは皆、緊張した面持ちで聞いていました。

先生の言葉には、「皇国のために」「お国のために」という言葉が頻繁に出てくるようになり、時には声が震えるほどでした。

私たちも、その言葉に感化され、「自分たちも何か役に立たなければ」という気持ちになっていったのを覚えています。

校庭には、竹槍訓練の号令が響き渡り、訓練をする生徒たちの「エイッ、ヤ―ッ」という掛け声が、物々しい雰囲気を一層際立たせていました。

訓練の合間には、防空頭巾を被り、模擬爆弾に見立てた石を避ける練習なども行われ、いつ空襲があるか分からないという不安が、常に私たちの心の中にありました。

学徒動員の経験。工場での労働、機械の音、共に働く仲間との連帯感

「勉強はそこそこに」という状況下でも、女学生たちは皆、真剣に「国のために何かできることはないか」と考えていました。

授業中も、先生の話は戦況や軍人の武勇伝が多くなり、教科書の内容を淡々と教える時間は少なくなっていきました。

それでも、私たちは授業を疎かにするわけにはいかず、限られた時間の中で必死に食らいついていました。

やがて学徒動員で工場へ行くことになり、朝早く家を出て、夜遅くに帰るという生活が始まりました。

工場では、戦闘機に使われる部品の組み立てや、弾丸の検査など、危険な作業も多く、常に緊張感を強いられていました。

慣れない作業で最初は戸惑いましたが、先輩の職人さんたちが優しく教えてくれ、皆で励ましあいながら、一つ一つ丁寧に作り上げていきました。

休憩時間には、皆で持ち寄ったわずかな食料を分け合い、歌を歌ったり、励まし合ったりすることで、辛い作業を乗り越えていました。

食糧難の時代、配給制度、物々交換に行った経験

戦時中は食糧難が深刻化し、都市部の人々が農村で食料を求めて物々交換を行った「買出し」が盛んになりました。

サツマイモや小麦などの代用食を求めて、着物や時計などの物を持ち、農村へ足を運びました。

着物の他に、帯やかんざし、時には晴れ着なども持って行き、サツマイモや小麦などの代用食を中心に、都市部の人々は農村を訪れました。

米や野菜は、貴重でなかなか手に入りませんでした。

農家の方も、都市部と同様に物資が不足していたので、断られることもありましたが、中にはお互いに助け合うような気持ちで、物々交換に応じてくれるところもありました。

物資を交換する際には、お互いの顔を見て、言葉を交わすことで、人と人との繋がりを感じることができました。

都市部では食料不足が深刻で、配給に頼る日々を送っていました。

配給は、切符や通帳を用いて行われ、物資の品目や量は国が決めました。

配給の列に並ぶのは、主婦や高齢者が多く、幼い子供をおぶった母親の姿もよく見かけました。

配給される食料は、日に日に量が減っていきました。

戦時下の子供たちの教育、遊びの変化

子供たちは、学校で教わる軍事教練をそのまま遊びに取り入れ、竹槍や木刀を手に「戦争ごっこ」に興じていました。

遊びの中で、「敵をやっつけろ」「お国のために」といった言葉を叫びながら走り回る子供たちの姿は、異様にも見えましたが、それが当時の日常でした。

物資不足は深刻で、衣服は継ぎ接ぎだらけ、文房具も満足に手に入らない状況でした。

それでも、子供たちは工夫を凝らし、限られた物資を大切に使い、遊ぶことで、たくましく生き抜いていました。

空襲の記憶

戦争末期には、日本中の都市が空襲にあいました。

東京大空襲の当時、横浜も同様でした。

学徒動員で働いていた工場からの帰り道、B29が「ゴー」っという音を立てて飛んできました。

そして、雨のような「サー、サー」っという音がすると焼夷弾が、本当に雨のように落ちてきました。

街の中を逃げまどっていると、ドロドロとした油をかぶって、家やお店の建物に火がついて大火事になっていました。

焼夷弾の油をかぶって悲鳴を上げている人も見ました。

横浜の駅前にある防空壕に避難しようとしましたが、入る隙間もなくあきらめました。

どうしたらいいのか無我夢中で自宅の方向へ逃げました。火から逃れようと、広い道を探して逃げました。

どれだけ走ったか覚えがありませんが、運よく自宅に戻れました。

空襲の後には、街は焼け野原になり、黒焦げになった人の塊が幾重にも重なっているを見てしまい戦争の恐ろしさを実感しました。

そんなことが起きるようになり、私達家族は、母に連れられて縁故を頼りに、静岡へ向かいました。

静岡でも山間部へ疎開していた時にも、夜中に街の方が空襲に合っているのが見えました。パチパチと花火のようなものが見えました。

あの夜に見たものは、その中でB29などの敵機が上空を旋回し、焼夷弾が投下されていたのです。

そして、それによって怪我をした人々は逃げまどい、黒焦げになったのです。

当時は、B29の爆音が近づくたびに、心臓がドキドキし、防空壕に逃げ込むのが日常でした。

焼夷弾が落ちると、その後に広がる火災と煙は、言葉にできないほど恐ろしいものでした。

街の方は明るく見えました。

火の海と化した街、逃げ惑う人々、そして変わり果てた姿になった家々。

横浜の空襲体験、疎開先から見た、夜空を焦がす空襲の光景は、忘れられない記憶として心に刻まれています。

遠くの街が炎に包まれ、空一面が赤く染まる光景は、まるで地獄絵図のようでした。

こんなことが起きるのが戦争です。

戦争は、みんなの生活や希望を根こそぎ奪っていきます。

戦争を二度と起こしてはいけないと思います。

終戦を迎えた時の気持ち

終戦を迎えた時の気持ちは、一言では言い表せない複雑なものでした。

放送を聞いた時は、正直なところ、何が起こったのかよくわかりませんでした。

放送の内容は聞き取りにくく、大人は皆泣いていましたが、子供心には、何がそんなに悲しいのか理解できませんでした。

でも、先生や上級生たちが泣いているのを見て、ただ事ではないと感じました。

戦争が終わったという安堵感と同時に、これからどうなるのだろうという不安も入り混じった、複雑な気持ちでした。

その後の数日間は、街全体が静まり返り、人々は呆然とした表情で過ごしていました。

まとめ・なぜ戦争が起きたのか知りたい

私の幼少期から終戦に至るまでの経験を通して、当時の女学校の様子、戦時下の社会、そして戦争が人々の生活や子供たちの教育に与えた影響を綴りました。

太平洋戦争が開戦すると、その雰囲気は一層強まり、愛国心教育と軍事訓練が強化され、日常には空襲の不安が常に付きまとうようになりました。

学徒動員による工場での労働は、若い女学生たちにとって過酷なものでしたが、共に働く仲間との連帯感の中で、国のためにという思いを胸に懸命に取り組みました。

食糧難の時代には、物々交換を通して生き抜く知恵を身につけ、配給制度の下での厳しい生活でした。

戦時下の子供たちの遊びは、軍事ごっこに象徴されるように、戦争の影響を色濃く反映していました。

空襲の記憶は、夜空を焦がす炎という強烈な映像と共に、戦争の悲惨さを心に深く刻み込みました。

疎開先から見た光景は、そして戦後の変わり果てた街の様子は、言葉に尽くせないほどの衝撃でした。

終戦を迎えた時の複雑な感情は、戦争が終わった安堵感と、これから始まる未来への不安が入り混じったものでした。

戦争という異常な状況が、子供たちの日常、教育、遊び、そして人々の生活を根底から覆し、深い傷跡を残したことが伝わればと思います。

そして、いまだ解決していない問題があります。

なぜ?こんな戦争が起きたのか、何ゆえに何の落ち度もない市民が空襲で苦しんだのか?

なにゆえに戦争が起きたのかを知りたいと思っています。